2025年4月25日至5月1日,

是第23个《职业病防治法》宣传周。

今年的主题是

关爱劳动者心理健康。

旨在多渠道引导劳动者掌握自我保护技能,

增强用人单位守法自觉性。

为劳动者提供心理咨询、疏导和干预等服务,

促进劳动者保持健康心理状态,

全面提升全社会职业健康法治水平。

2025年《职业病防治法》宣传周推荐宣传用语

1.职业健康护航,心理健康同行

2.预防职业病,身心皆健康,生活更阳光

3.守护心灵防线,共筑健康职场

4.职业健康手牵手,幸福生活心连心

5.关爱职工心理,共建和谐职场

6.身心双护航,职场更健康

7.身心同护,健康共筑

8.职业用心守护,健康从“心”开始

9.职业健康“心”行动,身心发展全守护

10.重视职业心理健康,共筑健康工作防线

11.共同守护职业人群心理健康

12.营造良好工作环境,共助劳动者心理健康

13.筑牢心理防护,远离职业“心”危害

14.肌肉骨骼疾患早预防,劳动条件改善是关键

15.预防肌肉骨骼疾患,企业责任要到位。

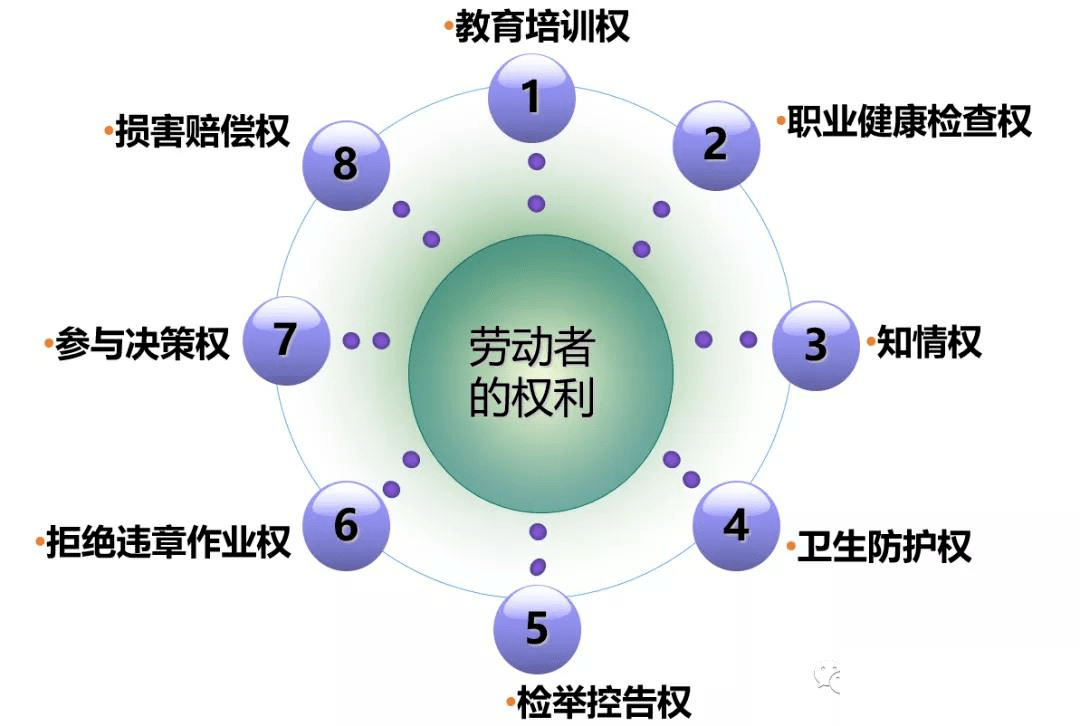

职业病的定义与分类

职业病并非普通疾病,其定义与判定有严格的法律依据。根据《职业病防治法》,职业病特指劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质或其他有毒有害因素引发的疾病。这类疾病必须满足四个条件:患病主体为合法用人单位的劳动者、因职业活动产生、由法定危害因素引起,且属于国家公布的132种法定职业病范畴。

目前,我国法定职业病分为10大类,涵盖呼吸系统疾病、化学中毒、放射性疾病等。例如,职业性尘肺病占呼吸系统疾病的大多数,而职业性肿瘤、皮肤病等也需引起重视。分类的明确性不仅为诊断提供依据,也为企业制定防护措施指明方向。

用人单位的防治责任

用人单位是职业病防治的第一责任人。法律明确要求企业建立职业病防治责任制,从源头控制危害,如确保工作场所符合国家卫生标准,设置职业卫生管理机构,并对职业病防护设施实施“三同时”(与主体工程同步设计、施工、使用)。此外,企业需履行危害告知、健康监护、事故处理等13项义务,例如定期组织职业健康检查、承担诊断费用等。

尤其需关注特殊劳动者保护。企业不得安排未成年工或孕期、哺乳期女性从事高危作业。对于疑似职业病病例,用人单位必须及时报告并提供举证材料。这些规定不仅体现法律的人性化,更强调企业社会责任的不可推卸性。

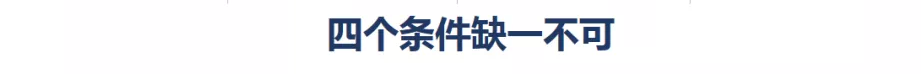

劳动者的权利与义务

劳动者是职业健康的核心受益者,依法享有健康保障、知情权、培训权等多项权利。例如,企业需通过合同或公告栏告知岗位危害,劳动者有权拒绝无防护措施的高危作业。若被诊断为职业病,用人单位未参保工伤保险的,需承担全部医疗和生活保障费用。

权利与义务相辅相成。劳动者需主动学习职业卫生知识,遵守操作规程,正确使用防护设备,并及时报告隐患。这种双向责任机制,既保障个人健康,也推动企业规范管理,形成良性互动。

宣传周的意义与行动

自2003年起,《职业病防治法》宣传周通过主题标语、海报等形式普及防治知识。今年的“坚持预防为主”延续了“健康中国”战略内核,呼吁要坚持以人民为中心,重视劳动者心理健康,保障劳动者职业健康权益,为助力经济社会高质量发展、实现第二个百年奋斗目标注入新动能。

行动胜于口号。企业可通过开展培训、改善工作环境响应号召;劳动者则需提高自我保护意识。政府与社会的协同努力,将推动职业健康从“被动治疗”转向“主动预防”,为劳动者筑起坚实的健康屏障。

职业健康关乎每个劳动者的尊严与幸福,更关系社会的可持续发展。从法律完善到全民行动,预防为主、防治结合的理念需深入人心。让我们共同携手,守护职业健康,为“健康中国”添砖加瓦。

来源:基本公共卫生服务项目宣传平台